墓石やお位牌に、故人の名前や宗派などを彫刻します。墓石に彫刻を施すことは、残された遺族の故人に対する感謝の証ともいえます。

一般的に、日本では人が亡くなると、故人に戒名が与えられるという風習があります。戒名とは俗名を捨てて新しい名前を得ることで、本当の意味で仏教徒となるために与えられるものです。

心に寄り添う戒名の彫刻をいたします。

戒名(法名)の彫刻をご希望の方は、「戒名彫刻申込書」をダウンロードし必要事項をご記入の上、

お持ち頂くか、FAXまたは郵送にて当方へお送りください。

郵送先:〒029-0302 岩手県一関市東山町長坂字館合62-3 結メモリアルサービス

■お墓の名入れ・戒名彫刻 依頼時に必要な情報

- 霊園の場所

- 霊園の中のお墓の場所

- 何家のお墓か

- お墓を建てた人の名前や、すでにお墓に彫られている人の名前(わかる範囲で)

- 今回お墓に名前を追加する人の情報

- 「戒名・法名」

- 「命日」

- 「俗名(ぞくみょう・生前の名前)」

- 「行年(ぎょうねん)・享年(きょうねん)・年齢」

- 依頼主(自分)の名前、住所、連絡先

- 希望の納期

■墓石のどこに名前を彫るのか

お墓は一般的に四角い形をしており、一番上に乗っている縦長の石(棹石・さおいし)の正面に家名(〇〇家之墓)や「南無阿弥陀仏」といった言葉を彫刻します。また、お墓の棹石の裏面にはそのお墓を建てた人の名前やお墓を建てた日付(建立年月日)を彫刻します。

亡くなってお墓におさめられている方のお名前は、まず墓石の棹石の右面に右側から彫刻し、右面がいっぱいになったら左面の右側から彫刻します。お墓本体の右面も左面もいっぱいになったら、お墓の横に「墓誌(ぼし)」あるいは「墓碑(ぼひ)」と呼ばれる板状の石を設置し、そちらにお名前を彫刻します。近年では、お墓本体にお名前を彫らずこちらの最初から墓誌に彫る場合もあります。

■お墓の名入れ・戒名彫刻 どうやって頼めば良い?

では、石材店に名入れや戒名彫刻を依頼するとき、どのように頼めば良いでしょうか。最近はホームページから依頼できる石材店も増えていますが、お墓の名入れは故人が生きてきた証を大切なお墓に刻むことです。まずは電話や対面で問い合わせをして、ちゃんと施工や対応をしてくれそうな石材店かどうか、また、費用や納期がどれくらいかかるのかを確認してから依頼することをお勧めします。

■お墓に名前を彫る意味

それでは、お墓にはどうして名前や戒名を彫るのでしょうか?

今のお墓は墓石の正面や花立部分に「〇〇家」と書かれていることから分かるように、家族で一つのお墓を継承する様式が主流となっています。ところが、江戸時代から明治時代にかけて、お墓は一人にひとつ、もしくは夫婦でひとつ、というのが一般的で、今よりもずっと小さな墓石を用いていました。そのため、お墓の正面にはお墓に埋葬されている人の戒名やお名前を彫刻していました。明治時代に入り家制度が定められてから、お墓は徐々に個人や夫婦のものから家のものとなり、正面に個人の名前を彫ることがなくなり、側面に刻むようになりました。

このように歴史的に考えるとお墓には名前や戒名が彫ってあって当たり前なのですが、お墓に名前が彫刻されていると、お子様やお孫さん、その先の子孫がお墓詣りに来た時に、自分の命はどのように受け継がれてきたのか、目で見て感じることもできるでしょう。また、石材はそこに彫られた文字を何百年と残すことができるため、一人の人間が生きてきた証(あかし)を残すという意味でも、とても意義深いことだと思います。

■墓石に戒名を彫る流れ

戒名を彫るには、現場彫刻と工場彫刻の2つの方法があります。

現場彫刻とは、戒名を彫る職人がお墓まで出向いて作業を行うことです。比較的短期間で作業が終わるので、多く行われる方法です。

工場彫刻とは、墓石を石材店まで運んで作業を行うことです。工場彫刻の場合は、完成までに2週間程度を要します。工場彫刻は、墓石を運ぶ際の運搬費、お墓から動かすために性根抜きなどの手続きが必要になります。

Q&A

最近、お戒名や法名/法号をつけていないけど、お墓にどのように彫刻すればよいのか、といったお問合せが増えています。通常、既存の彫刻に合わせて構成や文字の大きさ、バランスを整え、今回、追加する人の戒名や法名・命日・俗名などを配置します。ところが、今まで彫ってある人の分は戒名や法名があるけど、今回、墓石に追加する方には戒名・法名がない場合、どうすればよいのでしょうか。

確実にこうしなければいけない、といった決まりはありませんが、私どもが担当させていただく場合は、前の方たちの「戒名・法名」にあたる箇所に、今回、墓石に追加する方のお名前をフルネームで記載する、という方法をご提案しています。お墓にお名前を彫る意義が、その方の生きてきた証を残すことにあるならば、戒名や法名のある、なし、に関わらず、お名前を彫刻することで、十分にその意義を果たすことができるのではないでしょうか。

最近インターネットなどで、「行年は満年齢」「享年は数え年」との書き込みが増えていますが、「享年」「行年」共に仏教用語で、その数え方はお寺様や宗派によってさまざまです。行年を数え年で計算する寺院もありますし、生まれてから数えるのではなく、おなかに宿った時から(誕生日に十月十日を足して)計算するお寺様もありました。「行年」や「享年」とい考え方がそもそも仏教の考え方だととらえると、その数え方はお寺さんに確認するのが一番だと思います。

一般的に、葬儀の時にお寺様からいただく「年忌表・年回表(ねんきひょう・ねんかいひょう 法事を行う年を記載したもの)」や、白木のお位牌に行年や享年も記載されているので、お墓にもその年齢で記載するとよいと思います。とはいえ、最近は宗教的なことにこだわらず満年齢で記載する方も増えてきました。どのように記載するかはご家族でご相談いただき、ご意見をまとめていただいても問題はないと思います。

「納骨までに名前を彫っておいたほうが良いか?」とのご相談があれば、「できれば納骨に間に合わすとよいでしょう。」とお答えしています。納骨は親族がお墓に集まる数少ない機会です。お墓にお骨を納骨しつつ、お墓に刻まれたお名前を皆様で確認していただくと、故人が「お墓に入ったね」と、実感していただくことができると思います。とはいえ、間に合わない場合は納骨後に彫刻してもいけないことはありません。可能なタイミングで、お墓にお名前を追加してください

お位牌 / 名入れ

お位牌とは・・・

葬儀の時に使用する『白木位牌』は四十九日までの間だけ用いるお位牌です。

そして『本位牌』は四十九日の忌明け(きあけ)から祀られる(まつられる)正式なお位牌です。

本位牌は、四十九日法嬰までに用意しなければ板りませんが、新しいお位牌に戒名・没年月日・俗名・年齢などを記す『文字入れ』をする必要があります。

お位牌の名入れをご希望の方は、「お位牌申込書」をダウンロードし必要事項をご記入の上、ご持参頂くか、FAXまたは郵送にて当方へお送りください。

郵送先:〒029-0302 岩手県一関市東山町長坂字館合62-3 結メモリアルサービス

お位牌を選ぶ際の豆知識

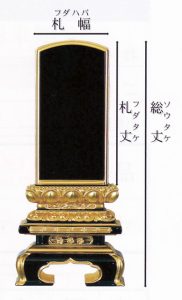

お位牌は4寸、5寸というように尺寸でサイズを表示されています。

このサイズは札丈(札の高さ)を指しています。1寸が約3cmですので4寸なら札高さ約12cm、5寸なら札高さ約15cmとなります。

台の形、デザインによっては同じ4寸でも総高さが違ってきます。

お位牌をお選びの際は表記されている総高さ、総幅、総奥行きを参考にお仏壇に合う寸法のものをお選びください。

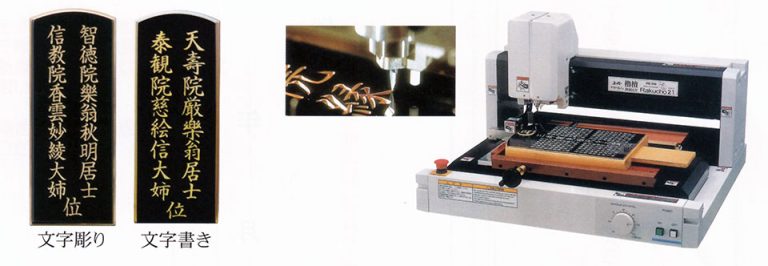

お位牌をお選びしたら次にお位牌に戒名を入れます。この事を『文字彫り』や『文字書き』と言います。文字彫りはお位牌に刃物で文字を彫り色を入れます。

一方文字書きはお位牌に直接塗料や転写泊で文字を入れる方法です。どちらも昔は手作業で行っていましたが近年では機械で加工するのが主流です。どちらを選ぶかは特に決まりはありませんが、地域的に関東では文字書きが多く、関西では文字彫りが多く作られています。

金箔は純金に微量の銀・銅を加えた合金が使われています。

この合金のもつ輝きを失わせることなく1万分の1ミリ程度の厚さまで均一に広げたものが金箔となります。

金箔作りは熟練の職人により行われる伝統技術で1枚1枚がとても貴重な高級品となります。

昔からお位牌は魂の宿る特別な存在ですのでお位牌には貴重な金箔を施されていました。。